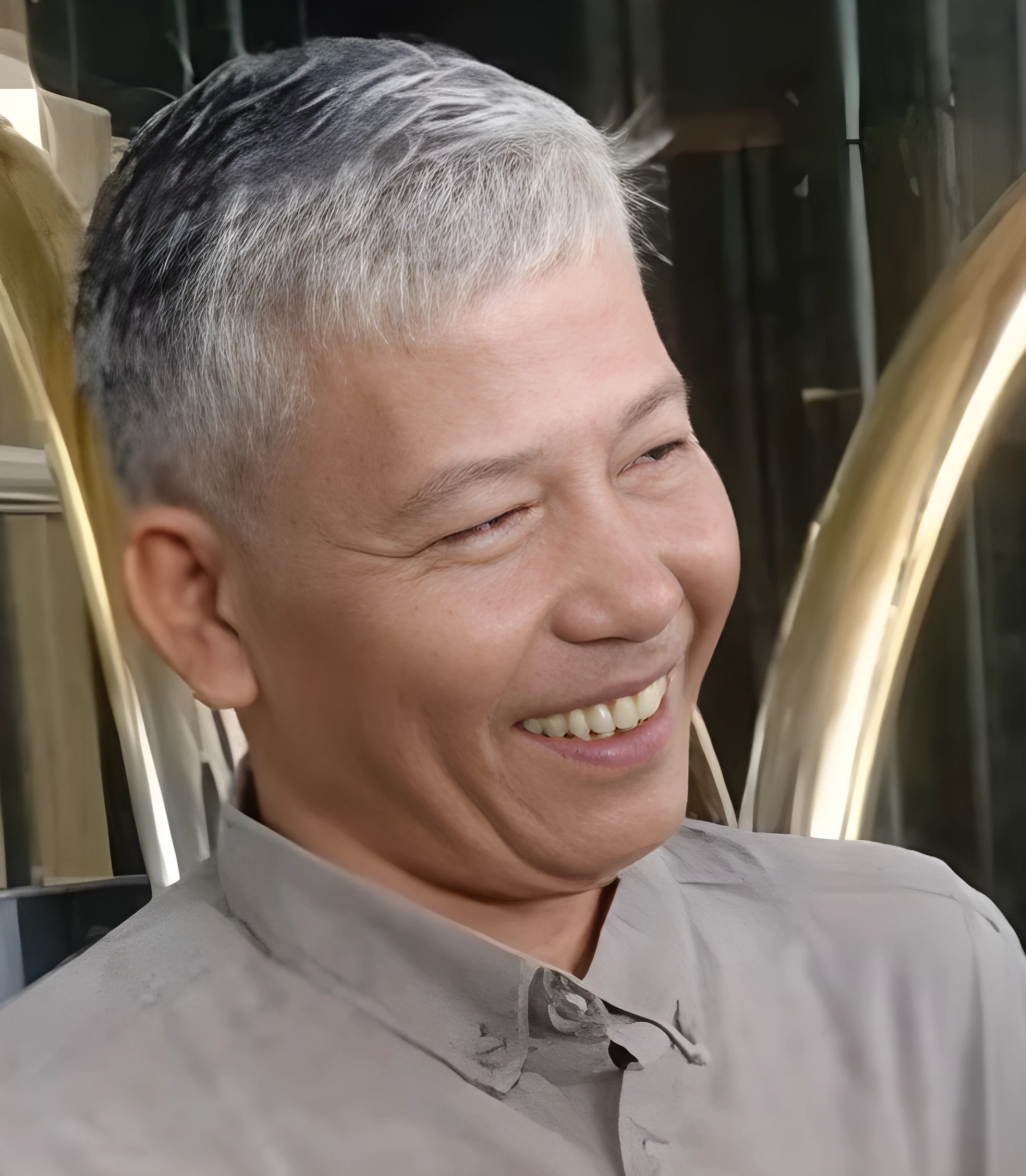

Oleh: Syafrial Suger

Pada 2045 nanti, ketika Indonesia genap seabad merdeka, bisa jadi “kearifan lokal” bukan lagi sekadar jargon di seminar kebudayaan, melainkan fondasi baru ekonomi dan pendidikan bangsa. Di tengah dunia yang kian seragam—ketika algoritma lebih menentukan selera manusia daripada tradisi—nilai-nilai lokal justru mulai menemukan panggung barunya.

Kini, di banyak pelosok negeri, tanda-tanda itu sudah terlihat. Di Minangkabau, generasi muda kembali menenun songket bukan semata untuk pameran, tetapi untuk pasar digital global yang menghargai cerita di balik tiap helai benang. Di Bali, filosofi Tri Hita Karana bukan lagi sekadar ajaran leluhur, tapi menjadi dasar desain pariwisata berkelanjutan yang mulai diadopsi dunia. Di Kalimantan, masyarakat adat Dayak menjadikan kearifan ekologis mereka sebagai “konstitusi hijau” dalam menghadapi ekspansi sawit dan tambang.

Dari Romantisisme ke Strategi

Selama ini, kearifan lokal sering diperlakukan seperti museum: dikagumi, tapi tak disentuh. Padahal, di tengah disrupsi global, nilai-nilai lokal justru menawarkan arah baru.

“Pemberdayaan kearifan lokal tidak lagi soal nostalgia, tapi strategi bertahan,” kata seorang antropolog dari Universitas Gadjah Mada dalam sebuah forum budaya di Yogyakarta, awal tahun ini.

Pemerintah mulai menangkap sinyal itu. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045, kata “kearifan lokal” muncul bukan di bab kebudayaan, melainkan di bagian ekonomi kreatif. Artinya, tradisi kini dipandang sebagai sumber daya. Bukan sekadar identitas, tapi juga kapital sosial dan ekonomi.

Sekolah dari Nagari

Salah satu contoh paling menarik datang dari Sumatera Barat. Di beberapa sekolah menengah di Tanah Datar, kurikulum “Sekolah dari Nagari” mulai diterapkan: siswa belajar manajemen air dari sistem tapian, belajar etika sosial dari pepatah adat, dan belajar ekonomi dari praktik bareh sapuluah.

“Ini bukan romantisme masa lalu,” ujar salah seorang kepala sekolah, “tetapi cara kami menyiapkan anak-anak untuk masa depan dengan akar yang kuat.”

Program serupa juga tumbuh di Nusa Tenggara Timur dan Papua, di mana pendidikan formal kini mulai meminjam metode pengetahuan lokal—cara membaca cuaca, pola tanam tradisional, hingga teknik berburu yang lestari.

Ekonomi dari Rumah Sendiri

Di banyak daerah, pemberdayaan ekonomi berbasis kearifan lokal mulai menunjukkan dampak konkret.

Produk seperti tenun, kopi, madu hutan, hingga kuliner tradisional kini tidak lagi dipasarkan sebagai “produk etnik”, melainkan sebagai simbol keberlanjutan dan identitas.

Start-up muda di Bandung, misalnya, membuat platform digital yang menghubungkan perajin tradisional dengan pasar urban dan ekspor. “Kami tidak menjual batik, kami menjual cerita dan keberlanjutan,” kata CEO-nya.

Ketika dunia berbicara tentang sustainability, masyarakat lokal sebenarnya sudah melakukannya ratusan tahun. Bedanya, kini mereka melakukannya dengan kode QR dan sistem pembayaran digital.

Kelembagaan Adat yang Bangkit

Di tengah derasnya globalisasi, lembaga adat yang dulu dianggap usang kini kembali relevan. Mereka berperan bukan hanya menjaga norma sosial, tetapi juga menjadi lembaga mediasi konflik agraria, pengelola sumber daya alam, bahkan mitra pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan.

Namun, jalan ini tak selalu mulus. Banyak lembaga adat masih terkendala dalam perlindungan hukum. Hak kekayaan intelektual komunal kerap dirampas, dijadikan komoditas tanpa izin oleh korporasi besar. Karena itu, advokasi hukum terhadap kearifan lokal menjadi agenda mendesak—bukan hanya untuk menjaga warisan, tapi untuk melindungi masa depan ekonomi komunitas.

Menjaga Akar di Era Global

Kearifan lokal, dalam konteks masa depan, bukan lagi tembok yang membatasi, melainkan jembatan untuk berinteraksi dengan dunia tanpa kehilangan jati diri.

Ia adalah software sosial yang memungkinkan masyarakat beradaptasi tanpa kehilangan versi “asli”-nya.

Dan di saat banyak bangsa sibuk mencari identitas di tengah krisis global, Indonesia justru punya modal kultural yang berlimpah.

Refleksi: Dari Pinggiran ke Pusat

Barangkali, inilah saatnya kita berhenti menganggap kearifan lokal sebagai pinggiran dari modernitas. Justru di sanalah masa depan bisa bertumpu. Karena di balik ritual adat, pepatah kuno, dan gotong royong desa, tersimpan nilai-nilai yang dibutuhkan dunia yang kian dingin dan mekanistik.

Kita hanya perlu satu hal: keberanian untuk percaya bahwa masa depan Indonesia bisa dibangun dari rumahnya sendiri.

(Penulis Adalah Wartawan FAKTA memiliki Sertifikasi UKW dari Dewan Pers)